source wikipédia

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 81 ans) 6e arrondissement de Paris |

| Sépulture |

Cimetière du Montparnasse |

| Nom de naissance |

Marguerite Germaine Marie Donnadieu |

| Pseudonyme |

Marguerite Duras |

| Nationalité |

française |

| Domicile |

Paris |

| Formation | |

| Activités |

Écrivaine, journaliste, militante pour les droits des femmes, philosophe, dramaturge, scénariste, romancière, réalisatrice de cinéma, réalisatrice |

| Père |

Henri Donnadieu |

| Mère |

Marie Donnadieu-Legrand (d) |

| Fratrie | Pierre Donnadieu Paul Donnadieu |

| Conjoints |

Robert Antelme () Dionys Mascolo (de à ) |

| Enfant |

Jean Mascolo |

| A travaillé pour |

Elle Libération |

|---|---|

| Parti politique |

Parti communiste français (jusqu'en ) |

| Mouvement |

Nouveau roman |

| Personne liée |

Charles Delval (d) |

| Distinctions |

Grand prix du théâtre de l'Académie française () Prix Goncourt (L'Amant) () Prix de l'État autrichien pour la littérature européenne () |

| Archives conservées par |

Institut mémoires de l'édition contemporaine (76DRS) |

L'Amant, Moderato cantabile, Un barrage contre le Pacifique, Le Ravissement de Lol V. Stein, Le Vice-Consul |

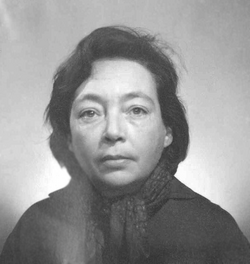

Marguerite Duras (/dy.?as/) ? nom de plume de Marguerite Donnadieu ? est une écrivaine, dramaturge, scénariste et réalisatrice française, née le à Gia ??nh près de Saïgon, alors en Indochine française, et morte le à Paris.

Par la diversité et la modernité de son ?uvre, qui renouvelle le genre romanesque et bouscule les conventions théâtrales et cinématographiques, elle est une figure majeure de la littérature de la seconde moitié du XX siècle.

Elle est révélée par un roman d'inspiration autobiographique, Un barrage contre le Pacifique. Associée, dans un premier temps, au mouvement du Nouveau Roman, elle publie ensuite régulièrement des romans qui font connaître sa voix particulière avec la déstructuration des phrases, des personnages, de l'action et du temps, et ses thèmes comme l'attente, l'amour, la sensualité féminine ou l'alcool : Moderato cantabile (1958), Le Ravissement de Lol V. Stein (1964), Le Vice-Consul (1966), La Maladie de la mort (1982), Yann Andréa Steiner (1992), dédié à son dernier compagnon Yann Andréa ? qui, après sa mort, deviendra son exécuteur littéraire ? ou encore Écrire (1993).

Elle rencontre un immense succès public avec L'Amant, prix Goncourt en 1984, autofiction sur les expériences sexuelles et amoureuses de son adolescence dans l'Indochine des années 1930, qu'elle réécrira en 1991 sous le titre de L'Amant de la Chine du Nord.

Elle écrit aussi pour le théâtre, souvent des adaptations de ses romans comme Le Square paru en 1955 et représenté en 1957, ainsi que de nouvelles pièces, telle Savannah Bay en 1982, et pour le cinéma : elle écrit en 1959 le scénario et les dialogues du film Hiroshima mon amour d'Alain Resnais, qui lui vaut d'être nommée pour l'Oscar du meilleur scénario original à la 33 cérémonie des Oscars et dont elle publie la transcription en 1960. Elle réalise elle-même des films originaux comme India Song, en 1975, avec Delphine Seyrig, Le Camion, en 1977, avec Gérard Depardieu, ou encore Les Enfants, en 1985, avec Daniel Gélin.

- ? Duras (lire en ligne)

Biographie

[modifier | modifier le code]Enfant des colonies

[modifier | modifier le code]Ses parents se portent volontaires pour travailler dans la colonie de Cochinchine. Son père, Henri Donnadieu (certains lui donnent comme prénom « Émile »), est directeur de l'école de Gia ??nh, banlieue nord de la Saïgon d'alors, aujourd'hui quartier du district de Binh Thanh de Hô Chi Minh-Ville. Sa mère, Marie Donnadieu-Legrand (1877-1956), est institutrice. Ils ont trois enfants, Pierre, Paul et Marguerite. Ignorant les préjugés raciaux et bravant les interdits sociaux, les enfants jouent et se lient avec leurs semblables « indigènes » et, contrairement à leurs parents, parlent vietnamien.

Gravement malade, son père part en métropole pour y être hospitalisé. Il y meurt le , à l'âge de quarante-neuf ans. Il est inhumé dans le petit cimetière de Lévignac-de-Guyenne, près de Duras, en Lot-et-Garonne.

Son épouse bénéficie d'un congé administratif et retourne en métropole avec ses trois enfants. Ils habitent pendant deux ans dans la maison familiale du Platier, dans la commune de Pardaillan, près de Duras. En juin 1924, Marie Donnadieu repart avec ses enfants rejoindre sa nouvelle affectation à Phnom Penh, au Cambodge. Elle ne veut pas y rester et elle est envoyée à V?nh Long. C'est là que la petite Marguerite, enthousiaste, apprend le piano. Son professeur, une collègue de sa mère, bâcle les leçons et la déclare inapte. L'écrivaine s'en souviendra dans Moderato cantabile. Sa mère est ensuite affectée à Sa ?éc.

En 1926, Marie perçoit enfin le premier versement de sa pension de réversion. En 1927, lasse de cette vie de nomade, elle achète, poussée par l'administration coloniale, pour ses fils, une friche du district rural de Prey-Nop, à quatre-vingts kilomètres de Kampot, au Cambodge. La culture de ce polder régulièrement inondé par les hautes marées ne donne rien, à cause des infiltrations de sel, et Marie, ruinée, doit reprendre l'enseignement. Cette expérience marquera profondément Marguerite et va lui inspirer nombre d'images fortes de son ?uvre (Un barrage contre le Pacifique, L'Amant, L'Amant de la Chine du Nord, L'Éden Cinéma).

En 1928, elle est inscrite en classe de troisième au collège puis au lycée Chasseloup-Laubat de Saïgon (aujourd'hui lycée Lê Quý ?ôn), pour suivre des études secondaires. Sa mère ambitionne pour sa fille l'enseignement des mathématiques. L'internat du lycée étant réservé aux garçons, Marguerite entre alors, rue Barbé (rue Lê Quý ?ôn), dans une pension dirigée par une amie de sa mère.

En 1931, après la vente de la propriété familiale du Platier, sa mère rachète un appartement de la Ville de Paris au 16, avenue Victor-Hugo à Vanves, dans la banlieue sud de la capitale. Elle obtient un congé administratif. Raison invoquée auprès de l'administration : l'état de santé de son fils Pierre, dépendant à l'opium, renvoyé à Paris en 1929.

Marguerite poursuit ses études en France, dans une école privée, l'école technique Scientia à Auteuil, dans le 16 arrondissement de Paris sous la direction de Charles-Jérémie Hemardinquer. Printemps 1932, Marguerite tombe enceinte. La famille du jeune homme, assez fortunée, arrangera l'avortement (d'où la signature, en 1971, du fameux Manifeste des 343). Elle est reçue à la première partie du baccalauréat, choisissant comme langue vivante en série B le vietnamien qu'elle maîtrise parfaitement depuis l'enfance. En vacances, elle découvre Trouville-sur-Mer et la côte normande qu'elle retrouvera plus tard en 1963.

De retour à Saïgon fin 1932, sa mère est nommée professeure à l'École primaire supérieure des garçons, elle achète une villa dans le quartier européen, 141, rue de la Testard, à proximité du lycée ainsi qu'une voiture. Marguerite passe les épreuves de la deuxième partie du baccalauréat, option Philosophie au lycée Chasseloup-Laubat.

Automne 1933, munie d'une bourse, la jeune femme quitte l'Indochine définitivement pour la métropole s'inscrivant à la faculté de droit de Paris, rue Saint-Jacques. Marguerite s'installe dans une pension de famille. Par ailleurs, elle mène de front des études de mathématiques et dit suivre des cours de mathématiques spéciales, en parallèle, à la faculté des Sciences.

En , elle fait la connaissance de Robert Antelme, étudiant en droit, fils de sous-préfet et de milieu bourgeois.

Après avoir obtenu une licence en droit public, elle poursuit un cursus juridique et économique à l'université, (et non pas, malgré la légende, à l'École libre des sciences politiques), et obtient un double diplôme d'études supérieures (DES) de droit public et d'économie politique. Elle trouve un emploi comme secrétaire au service d'information du ministère des Colonies début juin 1937. Robert Antelme est mobilisé dans l'armée à la fin de l'été suivant. Donnadieu et Antelme se marient le .

Guerre et entrée en écriture

[modifier | modifier le code]Marguerite Donnadieu cosigne au printemps 1940, avec Philippe Roques, L'Empire français, une commande de propagande du ministre des Colonies Georges Mandel dans laquelle est cité Jules Ferry : « On ne peut pas mêler cette race jaune à notre race blanche », il est du devoir « des races supérieures de civiliser les races inférieures ». Retenant que l'indigénat a été aboli en 1903 en Indochine mais occultant que l'Empire reste divisé entre « citoyens » et « sujets », elle affirme dans un article sur le même sujet publié dans l'Illustration : « Notre conception impériale est, en effet, la négation même du racisme. La France a donné à tous ses sujets d'outre-mer, sans faire de distinction entre les races, les mêmes possibilités de développement et les mêmes espoirs. L'indigène n'a jamais été traité en vaincu ; non seulement nous avons des devoirs envers lui, mais nous lui reconnaissons des droits sociaux et politiques et surtout celui d'acquérir des connaissances nouvelles. Certes, ce n'est pas à lui qu'il appartient de décider à quel moment il pourra user de ses capacités. C'est à nous, au moment voulu, d'alléger notre tutelle ». Marguerite Duras désavouera ensuite ce livre signé Marguerite Donnadieu.

Marguerite est révoquée du ministère des colonies le 30 septembre 1940. Le 16 octobre 1940, Robert Antelme entre comme auxiliaire temporaire à la préfecture de Police de Paris, puis en mai 1941 au cabinet de Pierre Pucheu, secrétaire d'état à l'intérieur créateur en 1941 des Brigades spéciales, forces de répression supplétives de l'occupant nazi. A partir de mai 1942 Robert Antelme exerce les fonctions d'attaché de presse au secrétariat d'État à l'Information et à la Propagande dirigé par Paul Marion. Marguerite est enceinte et accouche d'un garçon mort-né en mai 1942. En juillet 1942, elle est recrutée à la Commission de contrôle du papier d'édition, organe indirect de censure, voulu, installé et supervisé par la Propagande allemande. Cette commission, créée par un décret du 1er avril 1942, est placée sous l'étroit contrôle de Paul Marion, et s'installe au 117, boulevard Saint Germain. Parmi ses membres on compte le directeur du Comité du livre (COIACL), Marcel Rives, Bernard Faÿ, acteur majeur de la persécution des francs-maçons, Paul Morand, Louis de Broglie, Paul Chack, Paul Haurigot. Très appréciée, Marguerite Antelme devient officiellement secrétaire en titre de la Commission le 25 janvier 1943, fonction qu'elle exercera jusqu'en janvier 1944. Marguerite Antelme reçoit, classe et expédie les listes de livres à publier ou à republier à la Propaganda-Abteilung Frankreich.

En octobre 1942, le couple Antelme s'installe au 3 étage 5, rue Saint-Benoît, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, dans un appartement que leur a trouvé Betty Fernandez , amie de Marguerite et épouse de l'écrivain pro-hitlérien Ramon Fernandez. Ramon Fernandez, membre important du PPF de Jacques Doriot, a participé en octobre 1941 au « congrès de Weimar » sur l'invitation de Gerhard Heller et publié à son retour un éloge dithyrambique de Goebbels. Betty et Ramon Fernandez habitent le même immeuble que le couple Antelme au 4ème étage. Jusqu'en 1944 Marguerite est très assidue chez les Fernandez, dont le brillant salon est fréquenté par Chardonne, Jouhandeau, Brasillach, Drieu la Rochelle, Karl Epting, Gerhard Heller . Le couple Fernandez possède « un charme essentiel. Ils étaient l'intelligence et la bonté », dira plus tard Marguerite Duras. En 1984, dans une émission télévisée d'Apostrophes, elle fera preuve de la même ambiguité : ?Les collaborateurs, ils étaient collaborateurs et puis voilà. Ils n'auraient jamais fait de mal à une mouche ... Pourquoi salir Brasillach ? Qu'est ce qu'il a fait Brasillach ? ?

A la Commission de contrôle du papier d'édition, elle préside, sous le contrôle de Gerhard Heller, lui-même sous l'autorité du major Heinz Schmidtke, un comité de lecteurs chargé d'autoriser, ou non, l'attribution aux éditeurs agréés d'un quota de papier, lequel par ailleurs est rationné. Marguerite Antelme fait recruter un certain nombre de lecteurs parmi ses amis dont André Thérive, Ramon Fernandez, Dominique Aury et Dionys Mascolo dont elle a fait la connaissance en novembre 1942 chez Gallimard et qui devient son amant. Au mois de décembre, elle apprend la mort de son frère Paul, en Indochine.

Marguerite se met à l'écriture et publie en 1943 son premier roman Les Impudents. Elle le signe du nom de Duras, le village où se trouve la maison paternelle. Fin 1943 Robert Antelme se rapproche de la Résistance par l'intermédiaire d'un ami, Jacques Bénet. Résistant convaincu, il entraîne Robert et Marguerite à le suivre. Passée tardivement de la Collaboration à la Résistance, Marguerite Duras avouera plus tard: « Je ne me suis pas engagée. On m'a embarquée. On n'a pas été des héros. La Résistance est venue à moi ». A partir de mars 1944, Robert, Dyonys et elle-même, se mettent au service du Rassemblement National des Prisonniers de Guerre (RNPG), devenu le MNPGD, dont Jacques Bénet est un des dirigeants nationaux avec François Mitterrand, alias Morland. Robert Antelme est responsable adjoint à la propagande et participe à la rédaction des tracts et journaux. Les rencontres ont lieu dans l'appartement de la famille Antelme, rue Dupin.

Le , plusieurs membres du RNPG tombent dans un guet-apens chez les Antelme, 5 rue Dupin. Robert Antelme et sa soeur Marie-Louise sont arrêtés par la Gestapo. Au lendemain du débarquement des alliés, Marguerite Duras apprend que son mari est incarcéré à Fresnes. Venue apporter un colis pour Robert Antelme rue des Saussaies, elle fait fortuitement connaissance avec Charles Delval, l'agent de la Gestapo qui a procédé aux arrestations de la rue Dupin. Elle revoit Delval par hasard en juillet et entretient avec lui une relation ambigüe pendant plusieurs semaines dans le but, affirmera-t-elle, de sauver son mari . Cette relation se déroule sous la surveillance discrète du RNPG, et malgré la désapprobation de Jacques Bénet qui juge le comportement de Margerite Duras irresponsable . Le 17 août 1944, Robert Antelme est déporté à Buchenwald et ensuite à Dachau. Sa soeur Marie-Louise est déportée le 11 août 1944 à Ravensbruck et mourra en déportation le 10 mai 1945. Le 25 août 1944, Paris est libéré. Le 1er septembre, Charles Derval est retrouvé et appréhendé par Dyonys Mascolo au camp de Drancy où il a été interné comme collaborateur. Delval passe en procès en décembre 1944 en même temps que les tortionnaires de la rue Lauriston, la bande Bonny-Lafont, dite la Carlingue. Marguerite Duras et Dyonys Mascolo témoignent à charge contre Delval, qui est condamné à mort le 12 décembre 1944 et exécuté en janvier 1945.

Le 8 septembre 1944, Betty Fernandez est arrêtée dans le cadre d'une procédure d'épuration civique et transférée à Drancy, lieu d'internement de personnes suspectes de collaboration. Elle s'y retrouve en compagnie notamment de Marie Laurencin, Sacha Guitry, Pierre Taittinger, Germaine Lubin, Arletty; elle est rapidement relâchée. Betty Fernandez sera un personnage de L'Amant.

À l'automne, Marguerite Duras s'inscrit au Parti communiste français ; son nouveau roman, La Vie tranquille, est publié en décembre. Le 7 mai1945, Dyonys Mascolo et Georges Beauchamp alertés par Mitterrand et munis de sauf-conduits, vont chercher Robert au camp de Dachau, où il se trouve consigné par les autorités américaines d'occupation pour des raisons sanitaires, et le trouvent moribond. Marguerite Duras racontera l'attente et les conditions terribles du retour de Robert Antelme dans La Douleur , en partie réécrit à partir de textes plus anciens (les « Cahiers de la guerre ») et publié en 1985. Elle en avait dévoilé anonymement le texte brut en 1975, dans la revue Sorcières, sous le titre Pas mort en déportation. Robert Antelme se montra particulièrement indigné par ce déballage intime sous couvert d'anonymat et mit alors fin à toute relation avec Marguerite Duras.

Après guerre, une première manière de romans

[modifier | modifier le code]En 1945, elle fonde avec son mari les éphémères éditions de la Cité Universelle, qui publieront trois ouvrages : L'An zéro de l'Allemagne d'Edgar Morin (1946), les ?uvres de Saint-Just, présenté par Dionys Mascolo (1946) et L'Espèce humaine de Robert Antelme (1947). En 1946-47, l'appartement du couple devient un lieu de rencontres informelles où des intellectuels comme Jorge Semprún discutent littérature et politique, le groupe de la rue Saint-Benoît.

Le couple divorce le . Duras épouse Dionys Mascolo, dont elle se sépare quelques années après. Leur fils Jean ? surnommé « Outa » ? naît le .

En 1950, elle subit la chasse aux intellectuels. La guerre d'Indochine contraint la mère de Marguerite à revenir en France. Début mars, un des camarades, qui serait Jorge Semprún, dénonce Marguerite Duras auprès du Comité central du PCF : elle aurait, lors d'une soirée en compagnie d'autres écrivains, formulé de nombreuses critiques à l'égard de Louis Aragon. Il lui est reproché des « inconvenances envers certains membres du parti et une ironie trop appuyée ».

Un soupçon généralisé s'installe et Marguerite Duras décide de ne plus reprendre sa carte de militante. Elle déclare que le parti cherche à salir sa réputation en lui donnant une image sulfureuse. Dès lors, « les rumeurs » se multiplient : esprit politique pervers, Duras serait aussi une traînée qui fréquente assidûment les boîtes de nuit [?], une traîtresse du parti, une décadente petite-bourgeoise ».

Le , elle reçoit une lettre qui lui signifie son exclusion pour tentative de sabotage du parti par usage de l'insulte et de la calomnie, fréquentation de trotskistes et fréquentation des boîtes de nuit. Dans une ultime lettre adressée au parti, elle écrit : « Je reste profondément communiste. Ai-je besoin de dire dans ces conditions que je ne m'associerai jamais à rien qui puisse nuire au Parti ? » Son mari Robert Antelme sera lui aussi exclu.

Malgré sa rupture avec le parti communiste, Marguerite Duras s'engage dans de nombreuses causes : le féminisme, la lutte contre la guerre d'Algérie et la revendication du droit à l'avortement. La même année, son roman d'inspiration autobiographique, Un barrage contre le Pacifique, paraît en juin. Il est sélectionné pour le prix Goncourt mais n'obtient qu'une voix.

En 1954, elle participe au comité des intellectuels contre la poursuite de la guerre en Algérie.

Dans les années 1950, Marguerite Duras collabore également au magazine Constellation, sous le pseudonyme de Marie-Joséphine Legrand.

Les romans qu'elle publie dans les années 1950 sont relativement traditionnels, comparativement à sa production romanesque postérieure. À cette époque, ses écrits sont également marqués par l'influence du roman américain.

Cinéma et théâtre

[modifier | modifier le code]

Elle se sépare de Dionys Mascolo en 1956 et rencontre Gérard Jarlot, journaliste à France-Dimanche, en 1957, année où meurt sa mère. Jarlot travaille avec elle pour diverses adaptations cinématographiques et théâtrales. Pour la première fois, l'un de ses romans est adapté au cinéma, le Barrage contre le Pacifique que réalise René Clément.

En 1958, elle travaille pour des cinéastes en écrivant le scénario de Hiroshima mon amour avec Alain Resnais, puis celui d'Une aussi longue absence pour Henri Colpi. La même année, elle participe à la revue Le 14 juillet fondée par Dionys Mascolo, en opposition à la prise de pouvoir par le général de Gaulle.

En automne 1960, elle milite activement contre la guerre d'Algérie, et signe le Manifeste des 121, déclaration sur le « droit à l'insoumission ». La même année, elle devient membre du jury du prix Médicis. En 1961, sa relation avec Gérard Jarlot prend fin. En 1963, elle achète un appartement dans l'ancien hôtel « Les Roches noires » à Trouville-sur-Mer.

Elle connaît son premier succès au théâtre avec Des journées entières dans les arbres, joué par Madeleine Renaud en 1965. Ses talents multiples la font maintenant reconnaître dans trois domaines : littérature, cinéma et théâtre. Elle met en scène des personnages puisés dans la lecture des faits divers. Elle innove sur le déplacement des acteurs, sur la musicalité des mots et des silences. Fatiguée par l'alcool, elle fait une cure et arrête de boire. Pendant les « évènements » de mai 1968, elle se trouve en première ligne aux côtés des étudiants contestataires et participe activement au comité des écrivains-étudiants.

Marguerite Duras aborde la réalisation cinématographique parce qu'elle est insatisfaite des adaptations que l'on fait de ses romans. Elle tourne en 1966 son premier film La Musica, coréalisé avec Paul Seban, puis Détruire, dit-elle, en 1969. Ce titre évocateur définit son cinéma : celui du jeu des images, des voix et de la musique. « Ce n'est pas la peine d'aller à Calcutta, à Melbourne ou à Vancouver, tout est dans les Yvelines, à Neauphle. Tout est partout. Tout est à Trouville [?] Dans Paris aussi j'ai envie de tourner, [?] L'Asie à s'y méprendre, je sais où elle est à Paris? » (Les Yeux verts).

Le , elle signe, avec notamment Simone de Beauvoir, Delphine Seyrig et Jeanne Moreau, le Manifeste des 343, réclamant l'abrogation de la loi de 1920 interdisant l'avortement et toute contraception.

En 1977, elle est l'un des rares intellectuels sollicités pour signer la pétition concernant la majorité sexuelle écrite par Gabriel Matzneff, ce qu'elle refuse de faire.

Elle tourne ensuite Nathalie Granger, dans sa maison de Neauphle-le-Château, India Song, dans le Palais Rothschild à Boulogne, avec la musique de Carlos d'Alessio. Comme dans son travail pour le théâtre, elle réalise des ?uvres expérimentales. Par le décalage entre l'image et le texte écrit, elle veut montrer que le cinéma n'est pas forcément narratif : La Femme du Gange est composé de plans fixes, Son nom de Venise dans Calcutta désert est filmé dans les ruines désertes du palais Rothschild en reprenant la bande son d'India Song, Les Mains négatives, où elle lit son texte sur des vues de Paris désert la nuit. La limite extrême est atteinte dans L'Homme atlantique, avec sa voix sur une image complètement noire pendant trente minutes sur quarante. Après un voyage en Israël, en 1978, elle réalise Césarée, où elle évoque la ville antique sur des images du jardin des Tuileries.

Alcool et succès

[modifier | modifier le code]Duras vit alors seule dans sa maison de Neauphle-le-Château. Depuis 1975, elle a renoué périodiquement avec l'alcool. Elle rencontre Jean Pierre Ceton au festival de cinéma de Hyères 1979 qui lui parle d'un groupe d'amis de Caen (dont Yann). Elle préfacera son premier roman Rauque la ville. En 1980, elle est transportée à l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye et reste hospitalisée pendant cinq semaines. À son retour, elle écrit à Yann Lemée, un jeune admirateur rencontré cinq ans plus tôt à Caen ? à l'issue d'une projection-débat d'India Song.

Après six mois d'abstinence, elle sombre une nouvelle fois dans l'alcool. Serge July, rédacteur en chef de Libération, lui propose d'y tenir une chronique hebdomadaire tout l'été. Un soir, Yann Lemée lui téléphone. Ils se retrouvent à Trouville-sur-Mer. Elle l'héberge, en fait son compagnon et lui donne le nom de Yann Andréa. Marguerite Duras vit avec le jeune homme ? bisexuel et de trente-huit ans son cadet ? une relation à la fois passionnée et tourmentée. Yann Andréa, qui est à la fois le compagnon et le secrétaire particulier de Marguerite Duras, restera auprès d'elle jusqu'à sa mort en 1996 : il racontera ensuite l'histoire de leur relation dans le livre Cet amour-là.

En 1981, elle se rend au Canada pour une série de conférences de presse à Montréal et filme L'Homme atlantique en prenant son compagnon comme acteur. Parce que sa main tremble, Yann écrit sous sa dictée La Maladie de la mort. Elle accepte de faire une cure de désintoxication à l'hôpital américain de Neuilly en octobre 1982. L'année suivante, Duras dirige Bulle Ogier et Madeleine Renaud dans la pièce de théâtre, Savannah Bay, qu'elle a écrite pour cette dernière.

En 1984, L'Amant est publié et obtient le prix Goncourt. C'est un succès mondial. Il fait d'elle l'un des écrivains vivants les plus lus.

En 1985, elle suscite l'hostilité et déclenche la polémique en prenant position dans une affaire judiciaire qui passionne l'opinion publique : l'affaire Grégory Villemin. En effet, dans une tribune à la limite du délire publiée par le quotidien Libération du , elle se montre convaincue que la mère, la « sublime, forcément sublime Christine V. », est coupable du meurtre de son enfant, trouvé noyé dans la Vologne en octobre 1984.

La même année, elle réalise des entretiens avec François Mitterrand pour le périodique L'Autre Journal, à l'initiative de son directeur Michel Butel. Le premier a lieu chez l'écrivaine, rue Saint-Benoît, puis les rendez-vous se poursuivent à l'Elysée. Duras voudrait en faire un livre, intitulé Le bureau de poste de la rue Dupin, mais le Président cesse de la convier, finissant par se méfier du projet.

De nouveau prisonnière de l'alcool, elle tente en 1987 de donner une explication à son alcoolisme dans son livre La Vie matérielle.

Après avoir vainement tenté l'expérience chez Gallimard et Minuit, Marguerite Duras devient éditrice aux éditions P.O.L, au sein desquelles elle dirige une collection littéraire nommée « Outside ». Paul Otchakovsky-Laurens, directeur de la maison, déclare : « L'idée est venue tout naturellement. Elle me disait qu'elle voulait aider de jeunes auteurs à se faire connaître. Elle voulait les publier et les protéger. Je lui ai donné carte blanche. » Après avoir aidé à la publication des ?uvres de Jean Pierre Ceton, Catherine de Richaud et Nicole Couderc, l'expérience cesse en raison de désaccords littéraires entre Duras et la maison P.O.L.

Écrit et silence

[modifier | modifier le code]

En mai 1987, Marguerite Duras, citée comme témoin au procès de Klaus Barbie, refuse de comparaître. En juin de la même année, elle publie La Vie matérielle, suivi en septembre par Emily L.

L'Amant devient un projet de film du producteur Claude Berri. À la demande de ce dernier, elle s'attelle à l'écriture du scénario, bientôt interrompu par une nouvelle hospitalisation, le . Souffrant de crises d'emphysème, elle subit une trachéotomie et est plongée dans un coma artificiel dont elle ne sortira que cinq mois plus tard.

Pendant ce temps, le réalisateur Jean-Jacques Annaud est contacté, accepte de réaliser le film et en commence l'adaptation. Marguerite Duras sort de l'hôpital en automne 1989 et reprend le projet en cours, après une rencontre avec le cinéaste. Mais la collaboration tourne court et le film se fait sans elle. Se sentant dépossédée de son histoire, elle s'empresse de la réécrire : L'Amant de la Chine du Nord est publié en 1991, juste avant la sortie du film. Duras a désormais des difficultés physiques pour écrire. Cependant d'autres livres paraissent ; ils sont dictés ou retranscrits. C'est le cas de Yann Andréa Steiner (1992) et d'Écrire (1993).

En 1995 paraît l'ultime opus C'est tout, un ensemble de propos recueillis par Yann Andréa (réédition définitive, 1999). La même année, Le Square entre au répertoire de la Comédie-Française.

Le dimanche , à huit heures, Marguerite Duras meurt au troisième étage du 5, rue Saint-Benoît. Elle allait avoir quatre-vingt-deux ans. Les obsèques ont lieu le en l'église Saint-Germain-des-Prés. Elle est enterrée au cimetière du Montparnasse. Sur sa tombe figurent son nom de plume, deux dates et ses initiales : M D. Lorsque Yann Andréa meurt en 2014, il est enterré à ses côtés ; la pierre tombale porte leurs deux noms.

-

Pierre tombale de Marguerite Duras sur laquelle sont gravées ses initiales (cimetière du Montparnasse, 2009).

Pierre tombale de Marguerite Duras sur laquelle sont gravées ses initiales (cimetière du Montparnasse, 2009). -

Pierre tombale de Marguerite Duras en octobre 2019.

Pierre tombale de Marguerite Duras en octobre 2019. -

En 2014, le nom de Yann Andréa y est ajouté.

En 2014, le nom de Yann Andréa y est ajouté. -

Sur sa tombe, l'hommage des anonymes.

Sur sa tombe, l'hommage des anonymes.

Postérité

[modifier | modifier le code]Devenue « un mythe littéraire et même une mythologie », Marguerite Duras fait partie des auteurs français les plus connus de par le monde. Certains de ses textes sont traduits dans plus de 35 langues (dont le géorgien, le cingalais et l'arménien). L'ensemble des ?uvres, édité par Gallimard, approchait en 2008 les 5 millions d'exemplaires écoulés.

L'Amant, traduit dans 35 pays, s'est vendu toutes éditions confondues, en 2011, à plus de 2 400 000 exemplaires.

En 2001 sort au cinéma Cet amour-là, réalisé par Josée Dayan, un film biographique des dernières années de la vie de Marguerite Duras, librement adapté du témoignage éponyme de Yann Andréa.

En 2002, Savannah Bay entre au répertoire de la Comédie-Française.

Lors de la session 2005-2006, Le Ravissement de Lol V. Stein et Le Vice-Consul sont au programme de l'agrégation de lettres modernes.

En 2007, est retrouvé un roman, Caprice, publié en 1944 sans nom d'auteur et identifié par Dominique Noguez comme étant l'« un de ces romans écrits pendant la guerre « pour acheter du beurre au marché noir », dont Duras parlait elle-même dans l'avant-propos d'Outside en 1980 ».

Le a lieu l'inauguration du lycée français international Marguerite-Duras, à Hô Chi Minh-Ville.

En , Marguerite Duras fait son entrée dans la Bibliothèque de la Pléiade. Deux premiers volumes rassemblant les écrits de 1943 à 1973 sont dès lors publiés. Les tomes III et IV, qui rassemblent l'ensemble des écrits de 1973 à 1996 ainsi que de nombreux textes inédits, paraissent en 2014, accompagnés d'un album consacré à l'auteur.

En 2013, les studios Tale of Tales commercialisent un jeu vidéo, Bientôt l'été, fondé sur l'?uvre et la personnalité de Marguerite Duras.

En 2014, à l'occasion du centenaire de sa naissance, des textes inédits paraissent, dont Le Livre dit et Deauville la mort. La presse note alors : « Duras est morte il y a dix-huit ans mais elle vit toujours, intensément, à travers ses textes et à travers ceux, nombreux, qui s'en inspirent ».

Par ailleurs, de nombreuses personnalités littéraires évoquent l'influence de Marguerite Duras sur leurs ?uvres littéraires : Christine Angot, Guillaume Dustan, Camille Laurens ou encore Marie Darrieussecq et Philippe Besson.

- Christophe Meurée et Pierre Piret, De mémoire et d'oubli : Marguerite Duras, , p. 129, De mémoire et d'oubli: Marguerite Duras sur Google Livres.

- ? « Marie Donnadieu-Legrand ? Wikipasdecalais », sur wikipasdecalais.fr (consulté le ).

- ? Laure Adler, Marguerite Duras, Paris, Gallimard, (lire en ligne)

- ? « Duras, Marguerite (1914-1996) | Bibliothèque de la ville de bouchemaine », sur mediatheque-bouchemaine.fr (consulté le ).

- ? M. Duras, La Cuisine de Marguerite, p. 14, Benoît Jacob, Paris, 1999 (ISBN 2-913645-10-0) (OCLC 1004887921).

- ? Elle écrit dans Des journées entières dans les arbres : « Il reste toujours quelque chose de l'enfance, toujours? ».

- ? « La rue Chasseloup-Laubat Saigon », sur saigon-vietnam.fr (consulté le ).

- ? Alain Vircondelet, Marguerite Duras: la traversée d'un siècle, Paris, Place des éditeurs, 432 p. (ISBN 9782259222747).

- « Une plaque en hommage à Marguerite Duras inaugurée à Vanves » (consulté le ).

- ? Marie-Christine Jeanniot, Marguerite Duras à 20 ans, Paris, Au Diable Vauvert, 147 p. (ISBN 9782846263306).

- ? Bernard Alazet, Gilles Philippe, Oeuvres complètes: Volume 1, Paris, Gallimard, , 1608 p. (ISBN 9782070118892).

- Jean Vallier, C'était Marguerite Duras, Tome 1 1914-1945, Paris, Fayard, , 720 p. (ISBN 9782213682969).

- ? Aliette Armel, En compagnie de Marguerite Duras, Paris, Le Passeur, 113 p. (ISBN 9782368905982).

- ? Laure Adler, Marguerite Duras, Gallimard, Folio, p. 174.

- ? André Labarrère, Marguerite Duras, Paris, Éditions de l'Herne, 379 p. (ISBN 2851971492), p. 364.

- ? « L'empire colonial : la vision de Marguerite Donnadieu (Duras), secrétaire du ministère des Colonies (mai 1940) », sur Clio Texte, (consulté le ).

- ? D. Denès, Marguerite Duras, écriture et politique, L'Harmattan, Paris, 2005.

- Claire Julliard, « Ombres et silences de Marguerite Duras », sur Revue des deux mondes, (consulté le )

- Dominique Fernandez, Ramon, Grasset, , 816 p. (ISBN 978-2246739418)

- Béatrice Gurrey, « Marguerite Duras à l'épreuve de la seconde guerre mondiale », Le Monde, (lire en ligne)

- ? Christian Vancau, « Marguerite DURAS - Bio n° 2-Avant et pendant l'Occupation » (consulté le )

- ? François Dufay, « 1941, des écrivains français en Allemagne invités par Goebbels », sur Radio France, (consulté le )

- ? Dominique Fernandez, « Discours de réception à l'Académie Française, et réponse de M. Pierre-Jean Rémy », (consulté le )

- ? « Marguerite Duras dans "Apostrophes" | Archive INA », sur INA Culture (consulté le )

- ? D. Aury, Vocation clandestine. Entretiens avec Nicole Grenier, in L'Infini, Éditions Gallimard, Paris, 1988, réed. L'Infini, p. 23, Denoël, Paris, 1996.

- ? Geneviève Latour, « MARGUERITE DURAS ou un cri d'espoir et de désespérance » (consulté le )

- ? Geneviève LATOUR avec la collaboration de Claire Deluca, « Marguerite DURAS ou Un cri d'espoir et de désespérance », sur regietheatrale.com (consulté le )

- ? « Magazine Digital - L'Obs », sur le-nouvel-observateur-magazine-digital.nouvelobs.com (consulté le ).

- ? Stéphane Chaudier, Joël July, « Duras : exhiber la douleur pour la profaner ; Colloque ? La représentation de la douleur dans le discours ?, Ridha Bourkhis, Nov 2013, Sousse, Tunisie. p. 333-348 », sur HAL.Science (consulté le )

- ? Christiane Blot-Labarrère, Marguerite Duras, Le Seuil, 1992, p. 295.

- ? Edgar Morin, Les souvenirs viennent à ma rencontre, Fayard, , 736 p. (ISBN 978-2213705705)

- ? Laure Adler, Marguerite Duras, Paris, Gallimard, 1998, p. 268-276.

- ? "Un siècle d'histoire culturelle en France: de 1914 à nos jours " par Françoise Taliano-des Garets, Editions Armand Colin, 2019.

- Jean-Marc Turine, Marguerite Duras. Le Ravissement de la parole, Ina/Radio France, 1997.

- Serge July, Dictionnaire amoureux du journalisme, Paris, Plon, , 917 p. (ISBN 978-2-259-20599-3), p. 245

- ? « Enthousiastes ou perplexes, les spécialistes sont divisés », sur LEFIGARO, (consulté le ).

- ? Sylvie Gagné, « Il était une voix... », Études françaises, vol. 22, n 3, , p. 45 (ISSN 0014-2085 et 1492-1405, DOI 10.7202/036900ar, lire en ligne, consulté le )

- ? « J'ai rencontré quelqu'un qui aimait vraiment l'alcool [?] très vite je l'ai dépassé ».

- ? . Les droits d'auteurs lui permettent d'acheter une maison à Neauphle-le-Château.

- ? « Chronologie », Marguerite Duras, ?uvres complètes, Bibliothèque de la Pléiade, 2011, p. XII.

- ? Roland Godefroy, « Appelez-moi Marguerite Duras de Trouville », Ouest-France, 3 août 1992.

- ? « À PROPOS D'UN PROCÈS », Le Monde, (lire en ligne, consulté le ).

- ? Robin Adraca, « Matzneff : les signataires d'une pétition pro-pédophile de 1977 ont-ils émis des regrets ? », Libération, .

- ? Éditions de Minuit, mars 1980.

- ? Il lui écrit assidûment depuis cette rencontre mais elle ne lui avait encore jamais répondu.

- ? Ces textes seront réunis dans L'Été 80.

- ? « Yann Andréa : le dernier compagnon de Marguerite Duras », sur LEFIGARO, (consulté le ).

- ? Yann Andréa relatera cette période dans son livre M.D..

- ? Traduit en vingt-huit langues, il s'est vendu à plus de 1 700 000 exemplaires.

- ? Laure Adler, Marguerite Duras, Gallimard, Folio, p. 817-819.

- ? (BNF 34244089), consultée le 4 août 2012.

- ? Laure Adler, Marguerite Duras, Gallimard, 1998, p. 543.

- ? Le Magazine littéraire, n 513, dossier Duras, novembre 2011.

- ? « Chronologie », in ?uvres complètes de Marguerite Duras, Tome IV, Bibliothèque de la Pléiade, 2014, p. XVI.

- ? « 7 choses que vous ignoriez peut-être sur les cimetières parisiens », sur L'Obs, (consulté le ).

- ? « Entre mythe et caricature, que reste t-il de Marguerite Duras? - Les Inrocks », sur lesinrocks.com (consulté le ).

- ? « Duras et ses lecteurs (étude de la réception de l'?uvre dans le paysage littéraire et journalistique français) », sur theses.univ-lyon2.fr (consulté le ).

- ? « L'Amant », sur Les Éditions de Minuit (consulté le ).

- ? « Notice Savannah Bay (mise en scène d'Éric Vigner, 2002) », sur BnF (consulté le ).

- ? Mélissa Chemam, « Marguerite Duras entre au répertoire de la Comédie française », sur Artelio, .

- ? Alain Abellard, « "Il n'y a pas d'être plus fictif ou fictionnel qu'elle" », entretien avec Dominique Noguez, Le Monde, 27 juillet 2012.

- ? « Editions P.O.L - Atelier », sur pol-editeur.com (consulté le ).

- ? « Duras elle aussi en Pléiade », Le Magazine littéraire, n 509, , p. 16.

- ? « Marguerite Duras au c?ur d'un jeu vidéo - Les Inrocks », sur lesinrocks.com (consulté le ).

- « Marguerite Duras, l'éternel retour - Les Inrocks », sur lesinrocks.com (consulté le ).

- ? « Christine Angot : bibliothèque utilitaire », sur Le Matricule des anges, .

- ? Guillaume Dustan, « Mes livres : pourquoi et comment », Nicolas Pages, Balland, coll. « Le Rayon », 1999.

- ? Camille Laurens, « Duras, "que cette inconnue entre et gêne" », Le Magazine littéraire, n 493, janvier 2010.

- ? Philippe Besson, « Philippe Besson effeuille Marguerite Duras », sur Le Point, (consulté le ).