source wikipédia

| Fauteuil 9 de l'Académie française | |

|---|---|

| depuis le | |

Alain Decaux |

| Naissance | Villers-sur-Mer, France |

|---|---|

| Nationalité |

française |

| Formation |

Université Paris-Sorbonne Lycée Henri-IV |

| Activités |

Écrivain, critique littéraire, romancier |

| Père |

Jacques Grainville (d) |

| A travaillé pour |

Lycée Évariste-Galois (en) |

|---|---|

| Membre de |

Académie française () Comité de lecture des éditions du Seuil (d) |

| Genre artistique |

Roman, biographie |

| Distinction |

Prix Goncourt (1976) Grand prix de littérature de la SGDL (2008) Grand prix de littérature Paul-Morand (2012) |

|

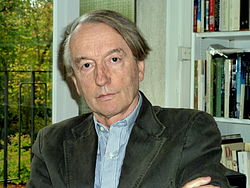

Patrick Grainville, né le à Villers-sur-Mer, est un écrivain français.

Originaire de Normandie, il remporte le prix Goncourt en 1976, à 29 ans, pour son quatrième roman, Les Flamboyants, qui raconte l'épopée d'un roi fou africain imaginaire, Tokor.

Très tôt, son style baroque et son ?uvre dense tiennent une place à part dans le paysage romanesque de la fin du XX siècle marqué par un certain minimalisme. Écrivain à l'écriture foisonnante et facilement reconnaissable, il est régulièrement invité dans l'émission Apostrophes où il cultive son originalité. Il alterne au fil des ans des fictions hautes en couleur et exotiques (Colère, Le Tyran éternel, Le Lien...), des récits où romanesque et autobiographie s'entremêlent (L'Orgie, la Neige, Les Anges et les Faucons, La Main blessée...) et des romans mythiques autour des grands peintres (Le Baiser de la pieuvre, Bison, Falaise des fous...).

Professeur agrégé de lettres, Patrick Grainville est également critique au Figaro littéraire et membre du jury du prix Médicis. Il a reçu en 2012 le Grand prix de littérature Paul-Morand décerné par l'Académie française pour l'ensemble de son ?uvre.

En 2018, il est élu à l'Académie française.

- ? (BNF 11905649).

- ? Patrick Grainville « Le roman baroque, c'est aller à l'excès, le mélange des genres, l'horreur du vide », entretien avec Guillaume Chérel pour www.regards.fr le 1 juillet 1998.

- ? Patrick Grainville : la flamme et l'orage, Francine Bordeleau, Nuit blanche, le magazine du livre, n 44, 1991, p. 42-44.

- ? Émission Apostrophes du 10 février 1984 (échange entre Patrick Grainville et Dominique Rolin autour de La Caverne céleste).

- ? Discours de remise lors de la séance publique annuelle du 6 décembre 2012, prononcé par Jean-Loup Dabadie.

Biographie

[modifier | modifier le code]Une reconnaissance précoce

[modifier | modifier le code]

Patrick Grainville passe son enfance en Normandie, allant régulièrement à la chasse et à la pêche avec son père Jacques, entrepreneur et longtemps maire de Villerville de 1963 à 1989 ; il fréquente le lycée de Deauville annexe de Malherbe de Caen, avant de poursuivre ses études supérieures au lycée Henri-IV et à la Sorbonne où il prépare son agrégation, qu'il obtient.

En parallèle de ses études, le jeune homme écrit très tôt, premier manuscrit à 19 ans, puis premier roman publié à 25, La Toison, accepté immédiatement par Gallimard. La profession le remarque.

Juste avant de mourir, Henry de Montherlant lui prédit un grand avenir et loue son style : « Vous êtes tellement personnel que, dès votre premier livre, on pourrait écrire : ?À la manière de Patrick Grainville? ». Son roman suivant, La Lisière, rate le Goncourt 1973, au cinquième tour contre L'Ogre de Jacques Chessex, au grand dam de Michel Tournier qui l'a soutenu dans le jury. Hervé Bazin, qui préside, reconnait ses qualités, mais trouve l'auteur trop jeune. Patrick Grainville décrit dans La Lisière ce qui sera le fil conducteur de son ?uvre « J'inaugure une sorte d'autobiographie mythique où le passé mi-souvenu mi-rêvé est contemporain d'un futur prévu, conjuré où le présent n'est rien ». Trois ans plus tard, après avoir déjà écarté un quatrième roman, les Éditions Gallimard refusent Les Flamboyants qu'elles jugent, dans une première version de 800 pages, trop long et trop touffu. Jean Cayrol convainc Patrick Grainville de raccourcir et Michel Tournier, pourtant chez Gallimard, de changer d'éditeur. C'est donc aux éditions du Seuil qu'il obtient le prix Goncourt en 1976. François Nourissier, le citant en exemple, se félicitera quelques années plus tard, afin de valoriser l'Académie Goncourt critiquée pour ses choix, de ne pas être passé à côté du Normand. Parmi les plus jeunes lauréats du prix Goncourt, Patrick Grainville retourne dès le lendemain à son métier de professeur tout en affirmant son ambition de faire bouger les lignes de l'écriture. « Je vais pouvoir défendre les couleurs baroques, parce qu'en France, il semble tout de même que le privilège soit donné à la littérature classique, le roman psychologique, intérieur, avec un style très dépouillé, j'aime plutôt [...] une littérature qui se donne, qui prend des risques, qui se casse la figure, qui repart... » Bien des années plus tard, dans un débat amical avec Annie Ernaux sur la relation entre la réalité et la fiction, il empruntera à Gilles Deleuze le néologisme « chaosmos » pour revendiquer sa vision du roman « monument » ; face à un réel ouvert, vouloir « fermer le robinet de la signification avec un mot exact, vissé sur la chose », n'est selon lui qu'une illusion qui passe à côté de la « poétique de la vérité ».

Les années de maturité

[modifier | modifier le code]Dix ans après Les Flamboyants, Le Paradis des orages, érotique et partiellement autobiographique, est un nouveau succès. Sa mèche « ravageuse », rendue fameuse, et sa faconde passionnée conduisent Patrick Grainville à devenir l'un des écrivains les plus souvent invités dans l'émission Apostrophes, même pour présenter des livres qui ne sont pas les siens. Il y fera également part de sa perception du métier de professeur du secondaire, enseignant le français en marge de l'écriture au lycée Évariste-Galois à Sartrouville. Ses romans suivants, L'Atelier du peintre, L'Orgie, la Neige ou Colère, à cheval entre les années 1980 et les années 1990, salués par les critiques, bénéficient ainsi d'une bonne exposition. Se sentant poussé un temps par le Nouveau Roman et admiratif de Claude Simon, Patrick Grainville partage son amour pour la Normandie avec Marguerite Duras qui habite l'Hôtel des Roches Noires à Trouville-sur-Mer, près de chez ses parents, et avec qui il lui arrive de se promener. Ayant adopté le rythme d'un roman tous les deux ans et actif par ailleurs, critique de cinéma dans les années 1980 pour VSD avant de devenir chroniqueur littéraire pour Le Figaro, il multiplie les textes sur la peinture, côtoyant autant des peintres célèbres que des débutants voués à le devenir.

D'un siècle à l'autre

[modifier | modifier le code]Après un résumé « de notre époque », à travers le portrait de Maha, star interplanétaire dans Le Lien, le style d'écriture de Patrick Grainville s'épure à la fin des années 1990. Il devient membre du jury du prix Médicis à partir de 1997 où il se lie d'amitié avec Alain Robbe-Grillet. Moins présent dans les médias, il maintient néanmoins son rythme de publication bisannuel et poursuit une ?uvre protéiforme, creusant « son propre sillage »; se succèdent un grand retour en Afrique qu'il affectionne particulièrement (Le Tyran éternel), un thriller prémonitoire des événements du 11 septembre (Le Jour de la fin du monde, une femme me cache), un roman autobiographique (La Main blessée), un nouveau « classique » de l'érotisme (Le Baiser de la pieuvre) et, saluée par la critique en 2014, une épopée sur les Indiens des Plaines à travers la vie du peintre George Catlin (Bison). À l'occasion de la sortie du Démon de la vie, peu de temps après la mort de Michel Tournier avec qui il était resté proche, Patrick Grainville, considéré dorénavant lui aussi comme « un pilier, une institution des lettres françaises », passe dans On n'est pas couché et renoue avec une émission de grande écoute. Yann Moix reconnait lui vouer une admiration sans borne et le présente comme « le plus grand prosateur de la langue française ».

Le 2018, il est élu au fauteuil d'Alain Decaux à l'Académie française, au premier tour de scrutin face à Dominique-Marie Dauzet. Lors de son intronisation un an plus tard, son discours aux « accents lyriques » est salué par les médias:

« Pour ma part, je ne suis qu'un homme frêle, paré de lauriers d'or, et futiles ! N'étaient? les mots de la langue française qui m'ont donné corps et chair, muscle et force, sang et souffle de verbe. Les mots sont mes seules armoiries, ma seule panoplie et mon épée. [?] Le style, cette erreur érotique. C'est l'invention de notre langue contre le globish décérébré et sans volupté, le snobisme mortifère de l'anglo-américain des services, de la communication bureaucratique. Le style, c'est l'anti-globish ! C'est notre flamme, notre incarnation vive, notre révolte prométhéenne contre l'ordre du monde et les dieux monotones. On parle à tort de la pureté du style. Mesdames et Messieurs de l'Académie, le style est impur. Il est le sacrilège de la beauté. Contre tous les manques de l'existence, les mots sont la présence, l'arbre de vie, le fleuve intarissable, le paradis retrouvé. Le paradis inventé. Je chante la langue française. Sa luxuriance lucide. »

- ? Episodes qu'il évoquera notamment dans L'Orgie, la Neige.

- ? https://www.ouest-france.fr/normandie/villerville-14113/la-commune-passe-de-deux-quatre-adjoints-2828435.

- ? De vieux adolescents (inédit).

- ? « Grainville, la vérité crashée », Jean-Baptiste Harang dans Libération du 6 janvier 2000.

- ? Toisonnant, Paul Otchakovsky-Laurens, La Quinzaine littéraire n 149, parue le 1 octobre 1972.

- ? dans une lettre adressée à l'auteur, le 12 septembre 1972, publiée à l'occasion du prix Goncourt pour Les Flamboyants dans Le Monde daté du 17 novembre 1976, p. 31.

- ? La compagnie des écrivains par Gérard Valbert aux Éditions L'Âge d'Homme, 2003, p. 272.

- ? Pour saluer Grainville, Michel Tournier, Le Figaro daté du 24 novembre 1973.

- ? « Patrick Grainville, ce prof est une star », interview de Gorian Delpature sur le site de la RTBF.

- ? La Lisière, éditions Gallimard, 1973, p. 217.

- ? Chimère (inédit).

- ? Grainville : la vie sauvage, François Nourissier dans Le Point du 12 mars 1990.

- ? Avec Jean-Louis Bory, Goncourt à 26 ans en 1945.

- ? Les 100 ans du Goncourt, Le Goncourt m'a tué, Christine Ferniot, Lire, publié le 1 novembre 2003.

- ? Journal d'Antenne 2 du 15 novembre 1976, présentation de Patrick Poivre d'Arvor, annonce du Prix Goncourt par Armand Lanoux et première interview de Patrick Grainville.

- ? Qu'est-ce que la philosophie ?, Gilles Deleuze et Félix Guattari, Les Editions de Minuit, 2005.

- ? Enregistrement de l'événement, Sortir du roman ? Y rester ?, rencontre entre Annie Ernaux et Patrick Grainville animée par Marianne Alphant, Service audiovisuel du Centre Pompidou, 9 février 2005.

- ? Une famille trop nombreuse, François Cérésa, Le Figaro daté du 29 janvier 2004.

- ? Patrick Grainville "le flamboyant" par Baptiste Liger dans Lire, publié le 1 février 2006.

- ? [1] derrière Jean d'Ormesson, Max Gallo ou Philippe Labro.

- ? Émission Apostrophes du 21 novembre 1986, à la demande de Bernard Pivot, Patrick Grainville parle de Magie du corps, l'ouvrage de Desmond Morris, Grasset, 1986.

- ? Émission Apostrophes du 7 septembre 1984, à l'occasion de la rentrée scolaire, Bernard Pivot réunit sur son plateau des invités qui parlent du malaise des "profs" et de l'Education nationale.

- ? @nalyses, Patrick Grainville, ?entre l'aigle pêcheur et le cobra royal?, Roger-Michel Allemand, Vol. 3, n 1, 2008, p. 53-54.

- ? Patrick Grainville raconte notamment sa rencontre avec Marguerite Duras dans le texte Le Héron blanc, La Nouvelle Revue française du 5 mars 1998, n 542, éditions Gallimard, et l'évoque parmi les Marguerite de sa vie dans Les Anges et les Faucons.

- ? VSD, 40 ans d'aventure humaine, éditions du Chêne, 2017, 320 p.

- ? Les mystères de Grainville, Jean-Louis Ezine, Le Nouvel Observateur daté du 4 janvier 1996.

- ? Un nouveau Grainville plus syncopé par Jean-Rémi Barland, Lire, publié le 1 février 2000.

- ? Alain Robbe-Grillet : Élu à l'Académie française, jamais reçu, Mohammed Aïssaoui, Le Figaro du 19 février 2008.

- ? Apologie du plaisir absolu, Sébastien Lapaque, Le Figaro daté du jeudi 14 février 2002.

- ? Grainville, l'Africain, par Alexandra Lemasson dans L'Express du 11 juin 1998.

- ? L'estampe érotique de Patrick Grainville par Baptiste Liger, Lire, publié le 1 février 2010.

- ? Un pinceau et des plumes, Gilles Martin-Chauffier, Paris Match n 3373 du 9 janvier 2014, p. 5 et 18.

- ? Michel Tournier, l'acrobate métaphysique, Le Figaro du 3 juin 2010.

- ? Le Démon de la vie de Patrick Grainville : le démon du Midi, Bruno Corty, Le Figaro du 21 janvier 2016.

- ? Émission On n'est pas couché du 30 janvier 2016.

- ? Patrick Grainville élu à l'Académie française au fauteuil d'Alain Decaux, Astrid de Larminat, Le Figaro, 8 mars 2018.

- ? http://www.academie-francaise.fr/actualites/election-de-m-patrick-grainville-f9

- ? La réception de Patrick Grainville à l'Académie française, Jean-Claude Raspiengeas, La Croix, 22 février 2019.

- ? Le romancier Patrick Grainville fait son entrée à l'Académie française, France Infos/AFP, 21 février 2019.

- ? Fin du discours de réception de Patrick Grainville, 21 février 2019.